Prof. Dr. Ute Harms

Didaktik der Biologie

siehe Profil

+49-(0)431-880-3129

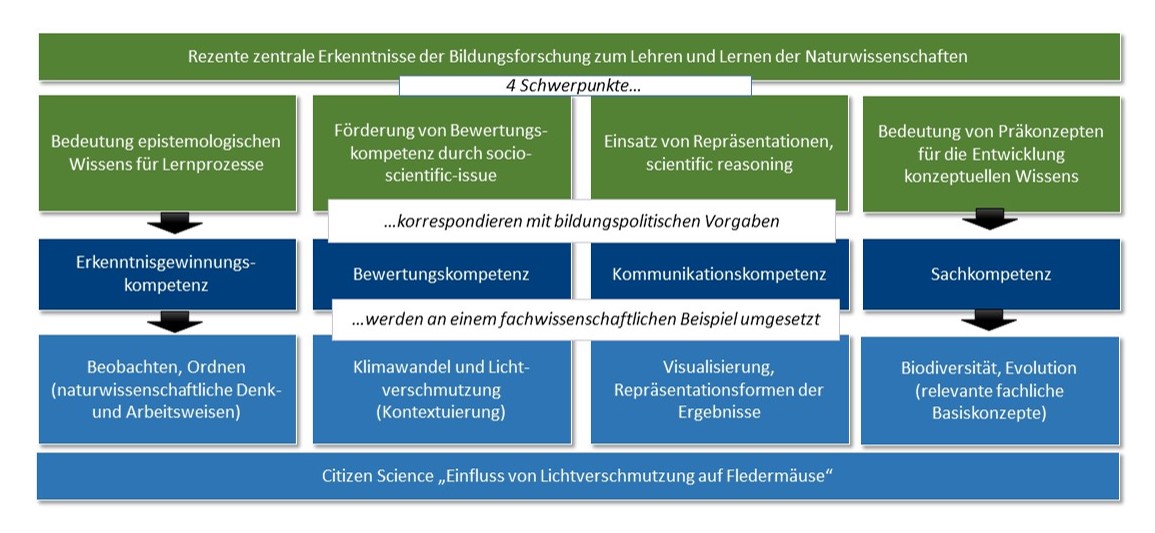

Um die oft beschriebene Kluft zwischen bildungswissenschaftlicher Forschung und schulischer Praxis zu überwinden, setzt das interdisziplinäre Verbundprojekt FaBiUs neue Maßstäbe. FaBiUs steht für „Vermittlung Fachbezogenen Bildungswissenschaftlichen Wissens für die Unterrichtspraxis“. Forschende aus Bildungs- und Fachwissenschaften haben eine digitale Transferplattform entwickelt, mit deren Hilfe bildungswissenschaftliche Erkenntnisse besser in die Unterrichtspraxis der naturwissenschaftlichen Fächer übertragen werden können. Dabei verfolgen die Projektpartner*innen eine partizipative Strategie: Lehrkräfte werden (i) aktiv in ein reales naturwissenschaftliches Forschungsprojekt eingebunden, erhalten (ii) Einblicke in bildungswissenschaftliche Erkenntnisse und werden (iii) darin unterstützt, beides in der unterrichtspraktischen Umsetzung zu vereinen.

Die empirische Bildungsforschung verzeichnet seit dem Jahr 2000 einen erheblichen Zuwachs an differenzierten und praxisrelevanten Erkenntnissen. Diese bieten Lehrkräften eine fundierte Grundlage für ihr unterrichtliches Handeln. Traditionelle Top-down-Ansätze der Wissensvermittlung haben sich jedoch als wenig effektiv erwiesen, da sie häufig die Bedarfe und Perspektiven der Lehrkräfte unzureichend berücksichtigen. FaBiUs setzt stattdessen auf einen innovativen, bidirektionalen Ansatz: Lehrkräfte erhalten nicht nur Zugang zu aktuellen bildungswissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern tragen mit ihrem eigenen Erfahrungswissen zur Weiterentwicklung bei. Die digitale Plattform FaBiUs unterstützt diesen Austausch durch eine Kombination aus synchronen und asynchronen Fortbildungsformaten, die sich an den KMK-Bildungsstandards orientieren. Dabei gewährleistet sie die notwendige zeitliche und räumliche Flexibilität, damit Lehrkräfte die Angebote mühelos in ihren Schulalltag integrieren können.

Ein Forschungsprojekt des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) dient als authentisches Beispiel, um den beteiligten Lehrkräften die Anwendung bildungswissenschaftlicher Erkenntnisse im naturwissenschaftlichen Unterricht praxisnah zu vermitteln. Das Projekt untersucht die Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Fledermäuse und ermöglicht Lehrkräften, aktiv an der Forschung teilzunehmen: Sie arbeiten mit Wissenschaftler*innen zusammen, sammeln eigenständig Daten mithilfe von Detektoren und analysieren diese über die digitale Plattform.

Durch diese Zusammenarbeit gewinnen Lehrkräfte nicht nur Einblicke in naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und vertiefen ihr Fachwissen, sondern entwickeln auch Ideen für kompetenzorientierten Unterricht. So lassen sich im Unterricht beispielsweise bioethische Fragestellungen zur Lichtverschmutzung und deren Folgen diskutieren (Bewertungskompetenz) oder die originalen Forschungsdaten aufbereiten und präsentieren (Kommunikationskompetenz). Dieses authentische Lernformat verbindet Bildungswissenschaft, Naturwissenschaft und schulische Praxis, wodurch nachhaltiges Lernen gefördert wird.

FaBiUs baut auf bewährten Prinzipien auf, die sich in der Weiterbildung von Lehrkräften als besonders effektiv erwiesen haben: fachbezogene Inhalte, eine langfristige Begleitung, die Einbindung in professionelle Lerngemeinschaften und die Orientierung an aktuellen bildungspolitischen Vorgaben. Die Plattform ermöglicht es Lehrkräften, ihre berufliche Weiterbildung flexibel in den Schulalltag zu integrieren und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in der Unterrichtsgestaltung anzuwenden.

Die Fortbildungsformate von FaBiUs werden durch eine begleitende Evaluation kontinuierlich geprüft. Mithilfe anonymisierter Befragungen werden Veränderungen in Einstellungen, Wissen und Unterrichtspraxis der Teilnehmenden dokumentiert. Diese systematische Analyse liefert wertvolle Hinweise, wie die Angebote weiterentwickelt werden können, um einen wirkungsvollen Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Schule sicherzustellen.

Sie haben Fragen zur Transferplattform FaBiUs? Schreiben Sie uns: fabius@leibniz-ipn.de